D18,2022年7月28日,X701县道-G219国道,从扎达托林寺、一夜消失的古格王朝遗址、扎达土林,到阿里地区行政公署驻地嘎尔,即狮泉河,风景一直如画,人已略显疲惫

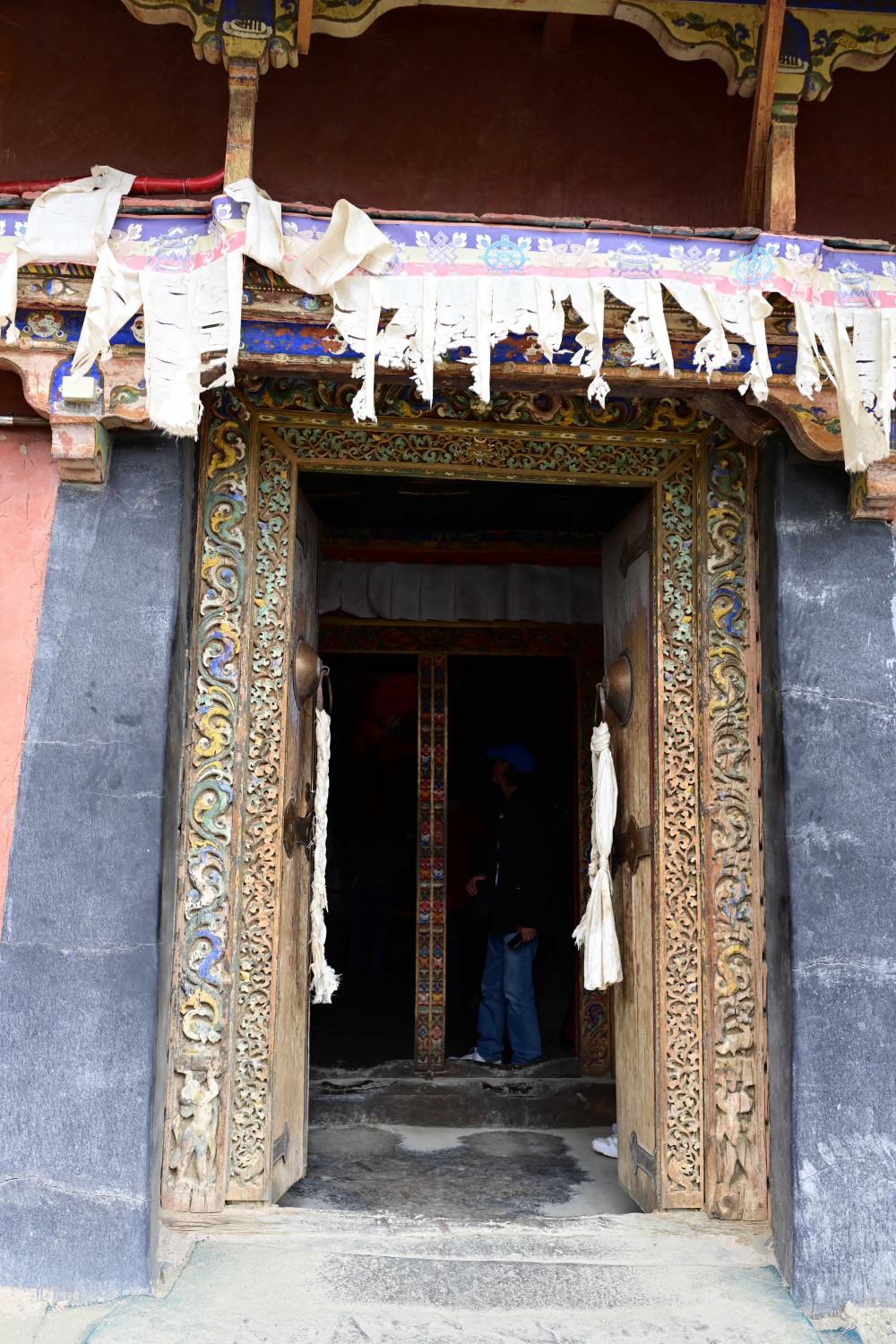

扎达的早上,用最快的速度离开那家让人浑身不舒服的宾馆,开上车子,到了昨晚进入扎达县城时经过的托林寺门前。

大门左边像是售票处一样的窗内,并不见有工作人员。寺门是虚掩的,轻轻走进寺院。

院内有一些藏民,像是义工,各忙各的,也有朝拜之人。

要说起托林寺的由来,话题可以很长。

首先要说的是吉德尼玛衮,他是吐蕃末代赞普达磨的曾孙,贝阔赞的次子,属约松王系后裔。因其政权被云丹所夺,遂率臣工眷属西走阿里,开始统辖阿里一带,成为了阿里王。“阿里”,意为“领土及属民”,也为“王的领地”,从那时起,阿里便有了现在的名字。

吉德尼玛衮本建立的王国虽然地处偏远,但是对西藏的历史却有着极为深远的影响。他结合阿里的地貌,将自己的统治区域分成了三个小的王国,分封给了自己的三个儿子,他们就是历史上著名的三衮占三围。三衮指的是吉德尼玛衮的三个儿子,他们的名字都分别有一个衮字,分别是白吉日巴衮、扎西德衮、德祖衮,而三围则指被雪山围绕的普兰,被泥石围绕着扎达,以及被湖泊围绕的日土。

吉德尼玛衮有个孙子,他就是在西藏的历史上耀眼夺目的益西沃,至于他到底是吉德尼玛衮的二儿子所生还是三儿子所生,在学术界一直是有争议的。

托林寺就是这位继承王位后出家的松艾,即拉喇嘛·益西沃主持修建的,这是阿里地区的首座寺院,为仁钦桑布译师(958年—1055年)翻译佛教典籍专门建造。

公元996年,托林寺建成后,益西沃召开了一次僧人和朝廷重臣的大会,会后的一封诏书,让佛法以“立国之根基”的身份走上了古格的历史舞台。益西沃开启兴佛运动,使藏传佛教在吐蕃瓦解后重新找到了立足点,也使得古格王朝进入全盛时期。

托林寺紧挨象泉河畔,总面积东西长,南北窄,分殿堂、僧侣、僧居、塔林三个部分,呈条形布置。

托林寺的主要建筑有迦萨殿、白殿(尼姑殿)、佛塔、罗汉殿、弥勒佛殿、护法殿、集会殿(祖拉康殿)、色康殿、阿底峡传经殿以及转经房、拉让、僧舍等。

没有解说的情况下,只是在院内随便转转,完全分不清哪里是哪里。

但关于托林寺的重要性,却在查资料的过程中略知了二,它承担了藏族文化史上一次伟大的转折,使得中断了数百年的信仰与传统得以复活,并使其发扬光大,对后世藏传佛教以及藏族文化的发展都产生了巨大的影响。

托林寺融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格,是研究当地建筑、雕塑、绘画艺术等方面的珍贵实物资料。

在寺院的北面和西北面,沿河岸布置呈东西走向的,是托林寺的塔林。

塔林分两组,每组均有三条长塔,是由数十或成百个同样形式的小塔一字排列串连而成的,长度可达数百米,十分壮观。长塔每组三条,以象征三部主。长塔之间,建有托林寺历辈高僧的墓塔,而如此庞大的塔群,在西藏并不多见。

迦萨殿的设计十分特殊,东西向分为了内外两圈。内圈殿堂呈十字型,正中是14×14米的方殿,安放着立体坛城和朗姆那佛像。方殿的四个方向设4殿,周围环绕回廊一周。外圈东向为门厅,供养释迦牟尼和十八罗汉。南、西、北三向各有殿堂5座,中间殿堂7.5×8.2米,带转经道,外圈四角建有四塔,塔高约13米,迦萨殿共有23座佛殿,而号称百殿,故名迦萨,藏语意思是100个地方。此等殿堂的建筑,在西藏千姿百态的佛殿中独树一帜。

而如此设计的迦萨殿,格局上是仿照了山南桑耶寺的设计。史料中有这样的记载:“该建筑物系仿桑耶寺而建”,中间是方殿,表示须弥山,环廊外圈四向的4组佛殿分别代表“东胜身洲”、“南赡部洲”、“西牛货洲”、“北俱卢洲”;四角四座佛塔代表四大天王等。把桑耶寺这组庞大建筑群所表现的设计思想和内容,组织在一幢建筑之中,其设计精巧,构思奇妙,堪称藏族建筑史上又一杰作。

前几天是参观过桑耶寺的,对那几座红色、绿色、黑色的塔印象深刻,而此时眼中所见却全然不同,感觉更多是融合了当地以土林以主的色调。

离开托林寺,向古格王朝遗址方向行驶,与托林寺相比,一夜间消失的700年王朝,更能让人产生兴趣。

古格王国遗址,位于札达县札布让区两公里以外的一座土山上,西距札达县城约十八公里。出县城,看见的首先是更多无遮挡的土林。

在土林间流淌的水,名为朗钦藏布,藏语指象河,因此又名象泉河。它是阿里地区主要河流之一,也是印度河最大支流萨特累季河的上源。

青藏高原上不缺水,不缺水的地方竟有土林,说明扎达土林不是风化的结果,而是被流水侵蚀而形成的特殊地貌。

到了王朝遗址前,土林间的那些洞穴,具有明显人工修建的痕迹,也就是说里面住过人。

漫天的沙土中,曾经有十万人在此生活。而今那些绿洲,已经所剩不多。

遗址是收费的景区,开在大门外的格桑花,艳丽又清新,与千百年的沧桑调调很是不符。

9世纪中叶,吐蕃王朝末代赞普(藏王)朗达玛死后,王室内部展开了争夺王位的斗争。朗达玛后裔中的一支吉德尼玛衮在斗争中失败,逃避到了阿里地区,建立了一个小王朝。刚刚也说过,吉德尼玛衮晚年时将阿里一分为三,分封给他的三个儿子,古格王国(古格王国遗址)即是其第三子德祖衮的封国,德祖衮也便成为了古格王朝的开国元首,让这个政权延续了700多年后,在战争中覆灭。

古格王国遗址东西宽约600米,南北长1200米,占地总面积72万平方米。从山脚到山顶,遗址高300余米,有房屋、佛塔和洞窟600余座,形成了一组庞大的古建筑群。

这些建筑群分上、中、下三层,依次为王宫、寺庙和民居 。建筑群下部有地道相通,外围有石砌城墙,城角设有碉堡。

古格王国遗址调查登记的房屋遗迹共445间,窑洞879孔,碉堡58座,暗道4条,各类佛塔28座,洞葬1处。发现有武器库1座,石锅库1座,大小粮仓11座,供佛洞窑4座,壁葬1处,木棺土葬1处。

遗存数量最多、最为完整的是它的壁画。古格王国遗址各殿内望板及四壁上有彩绘壁画,由于所处地理位置及受多种外来文化的影响,画风自成一体,即受卫藏地区影响,又受近临的尼泊尔、印度及中亚地区的影响,带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点,具有较高的艺术及历史价值,在西藏美术史上占有重要地位。它们之中,存有较完好壁画的殿堂建筑有五座,分别是白殿、红殿、大威德殿、度母殿、坛城殿。这些壁画气势宏大,风格独特,全面地反映了当时社会生活的各个方面。壁画所绘人物性格突出,用笔洗练,丰满动感的女性人物尤具代表性。

古格雕塑多为金、银、铜等金属佛教造像,其中成就最高的当属札达县皮央遗址杜康大殿中发掘的古格银眼。这尊佛像头戴化佛宝冠、四臂各执法器,额头三眼并存,眼球采用镶银平错技法,点缀在金黄色的铜像上,据说,这种佛像只有古格人才能制作,是古格王国特有的一种制作佛像的工艺,用白银镶嵌铜像的眼睛,眸子看起来就仿佛有了生命,说明古格王国时期金属制造业已经达到了相当高的水平。

古格盛产黄金白银,在托林寺、札不让、皮央东嘎都发现一种用金银汁书写的经书,而且出土的数量极大。这种经书以文书写在一种略呈青蓝色的黑色纸面上,一排用金汁、一排用银汁书写,奢华程度无以复加。

遗址内还有几座建筑在彩绘、泥塑、雕刻艺术等方面都具有很高的价值,它们是古格王国时期遗留下来的完整作品,是古格建筑及艺术的代表。为了抵御外部入侵,古格王国把都城和一些下属治所都建成了一个个军事据点,尤其是都城的军事防卫设施建筑,对研究西藏古建筑中的防卫设施提供详实资料。

山顶的绝壁上是王宫,包括聚会议事的大殿、进行佛事活动的经堂、坛城、神殿和王室成员居住的冬宫、夏宫等。

遗址周围散布有铁盔甲、马甲、盾牌、箭杆等遗物,还有到处堆积的卵石,是当年战乱留下来的遗物。

在距遗址不远处有一个藏尸洞,山洞里堆积着许多无头干尸。干尸洞坐落于一岩壁之下,洞口离地2米左右,毫不起眼。洞内十分宽敞,深几十米,堆满了无头干尸。据传洞的最尽头是喇嘛,紧挨着的是儿童,其次是妇女和男人。由于气候干燥,尸体没有完全腐败,散发着一种怪味。关于干尸洞的传说有许多种,最可信的一种说法是当年古格兵败,拉达克人将宁死不屈的古格兵士斩去头颅,而尸骨则弃于洞中。

向上看,遗址越来越高,考虑到体力上,就上不上的问题,大家都想了想,还是决定上。

从山脚的入口沿着小径往上走,随着高度的增加,视野变得开阔,遗址的层次感也越来越强。

土林在不远处,与遗址相呼应。

衣襟停下来不肯再走了,叮嘱衣襟留在原地不要动,其他人则继续向上。

经过大威德金钢殿,门紧关着。

家长体力最好,用最快的速度看完了想看的,飞奔下去找衣襟了,最不放心衣襟的,就是家长了。其他人还是继续向上,慢慢往上爬。

古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上,地势险峻,洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局,自下而上,依山迭砌,直逼长空,气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室,密密麻麻遍布山坡。

古格的住宿有严格的等级制度:山坡上是达官贵族的住宿,山下是奴隶居住,有的洞窟则是僧侣的修行地。有这样陡峭的山壁作为屏障,要爬上山顶比登天还难。

那么古格人自己又是如何上山的呢?

原来聪明的古格人在山体内修筑了许多暗道,暗道中某些类似窗户的洞,既为了采光又可以用来防御。这些暗道迂回曲折,拾阶而上可直达山顶王宫。

遗址的一部分,竟然形成了象鼻的造型。

经过一处比较大型的洞,估计里面原来是设有佛像的吧。

在遗址的壁上,写有编号,估计是考古需要吧。

古格王朝从公元10世纪至17世纪初,前后世袭了16个国王,据说是由于1630年的一场战争使其灰飞烟灭、销声匿迹的。

鼎盛的古格王朝畜牧业发达,为了掠夺牛羊和财富,周边的小国包括拉达克(最后灭亡古格王朝的军队)常起兵来犯。但经常都被古格王国军队击败,拉达克军队也是屡战屡败。古国王国对内发展生产,对外与邻国打仗,都需要人力、财力,随着藏传佛教势力的扩大,于是国王与佛教首领(国王的弟弟)之间的矛盾愈演愈烈。为了巩固自己的势力,削弱佛教的影响与扩大,古格国王开始借助西方传教士安多德神父,大力支持和宣传基督教,从而控制佛教势力的扩张。

当然,这种行为必然会引起有着悠久历史的本土藏传佛教势力的强烈反对,于是传统的藏传佛教为了增强佛教力量,开始扩大招收老百姓入寺为僧。这一行为严重威慑了古格王国的士兵来源,影响了国家的财力人力的发展,故古格国王开始对其弟弟及佛教僧人施压。

终于在1630年,趁着安多德神父返国和古格国王患病之时,王弟串通拉达克王森格郎吉发动了大规模的武装暴动。拉达克军队进攻扎布让,包围了古格王的王宫。由于王宫修建在四壁陡峭的小山上,四周全部是悬崖,整个王宫只有一条隧道可以通到山上,没可能从这里攻打上去。加之王宫内部有暗道通往东西河边取水,山上的武器、粮食储备充足,城堡坚不可摧,所以围攻了一个多月之后,拉达克开始强迫古格的老百姓日以继夜的在半山腰修建一座石头楼,但是并没有修完,因为国王看到自己的人民饱受摧残而伤心难过,一种说他为了挽救百姓疾苦决定投降,但是仍然被拉达克人抓走了,一种说他跳崖自杀了。

无论是哪一种说法,都为现在的我们留下了神秘。

如今偌大的王宫只留下了气势恢宏的古格遗址,深入其中,以为会是一片震撼人心的寂静。

不想,头顶处传来大喊声,原来是某家的家长爬在上面,喊下面的一家之王注意到自己。一家之王则大声提醒家长要注意脚下,且有谴责不该做出如此高危动作的意思。

够热闹的。

玛尼堆,无处不在。

土林,也一直在不远处。

难得在废墟中发现鲜活的生命,这才是世界本来的样子。

面对这些废墟,依然疑惑不解。

历经七百余年、16位国王的古格王朝,为什么消失得这样突然?十余万民众去了哪里?对于一个国家来说,战争造成的屠杀和掠夺,最多只能毁灭城池,但不足以毁灭文明。自古以来,没有哪一个文明在战争结束后就彻底消失的。

在一篇文里看到,中国科学院青藏高原研究所古生态与人类适应团队通过对阿里地区古气候的深入分析,给出了新的答案。

他们选取了古格遗址附近的湖泊夏达措为对象,通过湖泊岩芯钻探获取近两千年以来的沉积物样品研究发现,古格王朝鼎盛时期的温度比现在高2摄氏度,而末期的温度则比现在低2摄氏度。

曾几何时,来自印度洋的季风为象泉河谷带来丰沛的雨水,让古格王朝有了数百年安身的可能;而公元1630年前后的气温剧降,导致了青稞大量减产,而粮草供应又左右着战争的胜负,最终古格王朝在与拉达克王国的战争中失败,决有逃过覆灭的厄运。

尽管心情沉重,还是从废墟的角度,取土林为背景拍照,纯粹是为了纪念。

大概走了一半的路程,再往上体力足够,却需要更多时间,而家长和衣襟一直在下面等。

于是往下回,又经过大威德金钢殿,这次的门是开着的,有游客在其中参观,而我们只是路过,并未停留。

从遗址离开,导航去往扎达土林风景区,导航也真的给了具体的定位目标。

到了目标终点,却发现除了空旷,还是空旷,根本就没有景区的意思。想到了扎达土林并不是具体指向哪里,而是车行之处,都在土林之内,土林地质公园是个大的概念。

想明白了,便是要离开了。

土林不言不语,像迎我们来时一样,默送我们离开。

导航中新的目标,是阿里地区的行政首府嘎尔。路程设计不是按原路走G565再回到G219,而是先走X701县道再回到219国道,可以节省一段路程,然后走219直通嘎尔。

早期人类洞窟的痕迹,也在目送着我们的离开。

扎达县城,依然是那个被土林包裹中的县城,有着著名的土林地貌的县城。

扎达土林是远古受造山运动影响,湖底沉积的地层长期受流水切割,并逐渐风化剥蚀,从而形成的特殊地貌。

在冈底斯山和喜马拉雅山之间,沿象泉河谷排列着这样一条气势恢宏的土质莽林。

远古大湖湖盆及大河河床历经千万年的地质变迁而形成的土林,如高低错落的“林木”,形态各异。

土林高低错落,千姿百态。

这种地貌在地质学上被称为河湖相。

这些随着水位线的递减,逐渐冲磨出的“建筑物”,有着惟妙惟肖的形状与层高,后经数十万年的风雨侵蚀,犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨,而使其更加出神入化。在高原迷幻光影的衬托下,宛若神话世界,道不尽的天工巧夺。

可以说是举世所无的奇观,像庄严宏伟的庙宇,像壁垒森严的碉楼,像恢弘高耸的佛塔,像极尽豪华的宫殿,像古朴威严的城堡,如万马奔腾、昂首啸天,如教徒修行、虔诚静坐,天工万象,无可尽数。

这便是扎达土林。

延绵几十公里的路程,眼睛和手都很忙,又是拍照又是摄像,又是朋友圈又是视频号,获得回馈无数,都是大大的好评。

一旦离开土林区,风景立刻就变了,对回归正常形状的山,一时竟有了不适应。

经过的草原,已经进入了深秋季节,一派枯黄。

气温确实是低的,穿的衣服也是多的。

行经的X701县道,路况好得不得了,忍不住停下来拍照。只是路碑上,并不见701的字样。

所以再说一次,阿里的交通已经不是问题,想来尽管来。

随随便便哪里,都可以上演公路大片。

这便是旅行的魅力呀~~~

离开扎达县,天空变得阴沉了许多。

雪山再次出现,暗调的苍凉中,夹着一丝丝的忧伤。

恢复了绿意的草甸,让雪山显得明媚、明快了几分。

路基下也发现了白色,既然是近在眼前,那么踩一脚刹车,便可以满足衣襟的感观需要。流淌着东北人血液的衣襟,对雪是有情结的。

拾起来,发现原来是冰雹,颗粒饱满晶莹。

不知是哪片云留下来的,留在最高处的山间。

路在雪山间穿行,只能说美得不像话,像画。

一时,天又复了晴,光线重回明亮。

喜欢明亮的风景。

雪山依旧不离前后。

影下的,都是画,留给未来的岁月,在想起来时翻看。

路碑又出现302省道字样,估计是701县道与302省道有重合的部分。

大片的牛羊又出现了,为了让景色不单调。

有牛羊的滩涂边,必有茂盛肥美的青草。

森格藏布和嘎尔藏布水系,陪着我们越来越接近嘎尔。

天空越来越明亮了,白云又开始搔首弄姿,让群山随之起舞。

山与水共蜿蜒,雪和云相呼应,多少美好的这一切~~~

高原的魅力,方方面面,一直势不可挡。

重回219国道,迎面过来一组骑行的年轻人,身影帅极了。

停了车,摆出道具,继续拍公路片,显然是对即将转去新疆的219国道,开始留恋起来。

家长的图,拍得最酷。

多厉害的飞脚呀~~~

窗外,又落起了雨,完全没过度的~~~

随雨中的高原,唰的一下,又变黄了,就像此时的黄码一样,说不定什么时候就来上那么一下。

回到219后很快,就到了嘎尔县。或许与嘎尔这个名字相比,更为大众所知的是狮泉河。嘎尔县位于西藏最西部,是西藏18个边境县之一,是阿里地区行政公署所在地。县城的海拔在4300米,这个海拔,已经完全吓不到我们。

219国道在嘎尔继续向北通往喀纳斯,若时间足够,可以沿219一直开到喀什,新疆的边防证也是行前开好的,想的就是万一冲动了呢~~~

进入嘎尔,还是先找地方吃饭吧。下午五点钟,早是早了点,但这一天的我们是省略了午饭的。

既然说219通往新疆,那么就吃新疆餐吧,找到一家名为“草原风情”的餐厅,有一个大大的院子,停车方便。

餐厅分内外两部分,外面的部分设在阳光充沛的走廊间。

厅中摆着几座蒙古包,因为未到饭时,并没有客人。

选择了大厅中有光线的位置坐下来点餐,手抓饭和烤包子,都是新疆的特色美食,都点了给最挑食的衣襟尝试。还有红柳烤肉,端上来发现是很大很大的串。还点了羊肉砂锅和小鸡蘑菇汤,尽管下单时一再询问辣不辣,且特意叮嘱不要辣,没想到端上来的汤竟然还是辣的,而且很辣。

饱,是一定吃饱了,好不好,则未必,要靠运气的。

五点半即到达酒店办好入住,这在此番西行中,绝对是罕见的一次。

噶尔鑫水湾酒店,位于明显的街边,却因为定位不准而好一番找,后来还是前台小妹妹跑出来挥手,才摸到了门前。以为既然是来到了阿里地区的首府,住宿条件能改善许多,结果发现还是一般,就普通农家乐的水准,但比扎达的那家宾馆是好多了。

进房间后第一时间冲洗,补上昨晚欠下的功课,感觉人清爽了许多。

衣襟不想动,留下家长陪同。和两个姐姐一起,散步去了不远处的那条河边,进城时就看见了明晃晃的一条大河,河面宽阔,河水是奶白色的。

穿过河堤下的马路,上了几级台阶,就来到河堤上。最先入眼的,除了宽阔的河面,还有红柳,就是人们用来穿肉串的红柳。

这条河,正是狮泉河。

时间稍晚,河水的颜色变深了一些,依然很清澈。

磅礴大气地,从县城中缓缓流过,与天空中的云配合得天衣无缝。

河的对面,是咱的第一个工作单位,中国农业银行,看着总是很亲切。

只是,经过十多天的跋涉,人是疲态的。

跨过河面的桥,有好几处。

专供行人通过的桥上,两边都设有转经筒。

还是第一次见到如此布置的桥,绝对称得上是地方特色。

在河边转了转,又原路跨过那座桥,往酒店的方向走 。

看不够的,还是那条宽阔的河水,还有无处不飘摇的红柳。

还有枝间摇曳的小花,不确定是不是红柳开出的。

若旅途中,总是不赶时间,可以如此慢慢闲闲地走,该有多好。

而那时候,是真的老了吧,老得只剩下了时间,可以挥霍的时间。就目前来说,时间是要跟着衣襟奔跑的,能多快就要多快,不得懈怠。