疫情泛滥的春天,孩子们没有学上,不是在家里,就是在小区 ,再就是公园。

家和小区都没得换,那就换公园吧,最主要考虑的,还是安全。

华侨城国家湿地公园,还是衣襟出生那年去过,预约制入园,人不多,相对安全。

第一次进入这个公园,衣襟同学还是比较好奇的,入口处拿到一个集印章的宣传册,紧握着,慢慢走慢慢看。

湿地公园,自然与鸟有关联。

常出没在过里的鸟,列表展示,清清楚楚。

游园步道全长2.5千米,道路两旁有高大的乔木覆盖,在美化空间的同时又能起到遮阴的效果。

对湿地的资料介绍,穿插在步道边,其中有两幅图片,将绿地与大家的距离一下子拉近了:一幅是上世纪拍下的,一个小女孩,坐在一块石头上,背对着这片湿地未开发时的乱象;另一幅是现今的那个小女孩,成年后在这里工作,成了湿地的守护者。

确实,湿地的守住,靠的就是大家,是每一个人,是你是我。

道路两旁的种植采用了黄金碧竹,朱槿,垂叶榕等枝叶茂密的植物,形成一道自然的绿色屏障。

隔一些距离,会有半开半闭的空间,让游客看到开阔的湖面以及在水面上飞行的鸟。

还有湿地红树,红色的蟹以及弹跳鱼。

手里拿着集章卡,衣襟同学是认真的,一直在努力寻找着可以盖章的地方。

走了很远,都没寻到。

后来终于悟出,这里说的集章,不是集有油墨的章,而是通过拓印的方式完成的痕迹章。没有硬币,但有镜头盖,也可以起到同样的作用。

而那些需要拓印的章,一般分步在绿色的望远筒下面,比如下图,可惜拍图时并未发现这一点,生生错过了这个点。

开花的植物并不多,看得最多的,是美洲合欢,毛绒绒的球,像花姑娘的粉扑。

毛绒绒的红球完全打开之前,是这个样子的。

再往前,是饱满的花苞。

花谢之后的样子,就难看了。

遇开阔的水域,必入内搜寻,目标是拓印处。

找到了,嘴角就乐开了花;反之则是失望。

挂在树上的鸟窝,也不能让衣襟高兴起来,我们要的是印章,不是鸟窝。

深圳华侨城国家湿地公园是深圳市首个国家湿地公园,就占地面积来说,是全国面积最小的湿地公园。麻雀虽小,五脏俱全,经过致力于维护这片湿地的人们的努力,获评“全国自然教育学校(基地)”、“广东省自然教育基地”、“深圳首批自然教育中心”等称号。

在自然教育工作中,华侨城湿地先行先试,开创了“政府主导、企业管理、公众参与”的创新管理模式,成立全国第一所自然学校。秉承“一间教室、一套教材、一支环保志愿教师队伍”的“三个一”运营模式,致力于组建环保志愿教师队伍,通过公益的自然教育课程及环保理念传播,让更多人可以了解自然、体验自然。

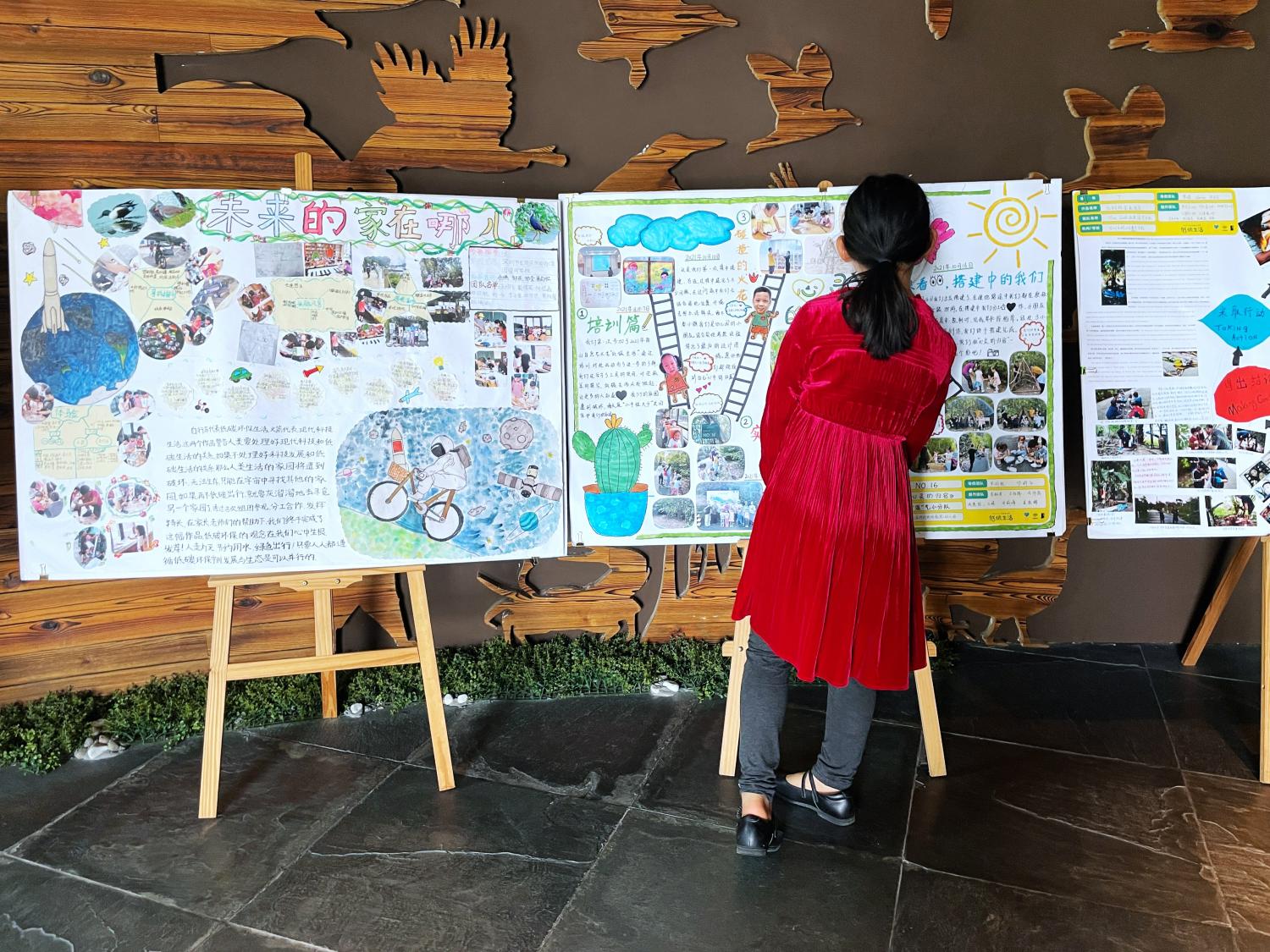

沿步道走,展品不断,宣传的都是环保理念,犹如置身于一间流动的自然课堂里。

应该是一段时间没更新了,展品有所破旧,立在一边的介绍资料也有些看不清楚了。

但还是看得懂的。

这些展品来自不同的学校,落款上看,都是南山区的学校。

关于鸟蛋的材料,衣襟同学不置可否。

一边看人为展品,一边看自然景观,两不误。

长在榕树上的豆子也不知是什么用处,长相怪逗乐的。

爬来爬去的蚂蚁,也是可爱。

大概是生态太好了的原因吧,随处都是生物活动的迹象。

2.5公里的路程,大太阳底下,衣襟坚持着走完了全程,动力来自于集章,中途怎么劝返都不肯。

鸟看得不多,因为鸟并不多,应该是我们入园的时间不对。

路的尽头,是生态展厅,入口处展出的即是路上看到的那些展品的设计想法,更多的空间与湿地有关,包括生物,以及湿地的历史。

看展看得正起劲,被电瓶车召唤,匆匆离开。

若不是乘坐电瓶车,就只是步行,原路再走回入口,全长2.5公里。

车上还坐了一对父女,那个父亲好有耐性啊,说话慢条斯理的,不时向孩子宣讲与湿地有关的事情,可谓边看边学的典范。还与司机谈到豹猫,湿地里确实有豹猫群活动,成员大概有7只。

已经过了午饭的点,出园后直奔对面的欢乐海岸,衣襟同学的车技不错,扫了台车骑在前面。

疫情期间,偌大的欢乐海岸,不见什么人,进出的门也大多紧闭着,走了很久才找到一扇可以进入的门。

见餐厅就进,只想快吃快离开。餐厅里除了服务员,不再有其他顾客……

弄堂两个字,以为是走进了上海餐厅,实则是台式风味的。

等餐上桌,衣襟去搭乐高,还是个标准的孩童心理啊~~~

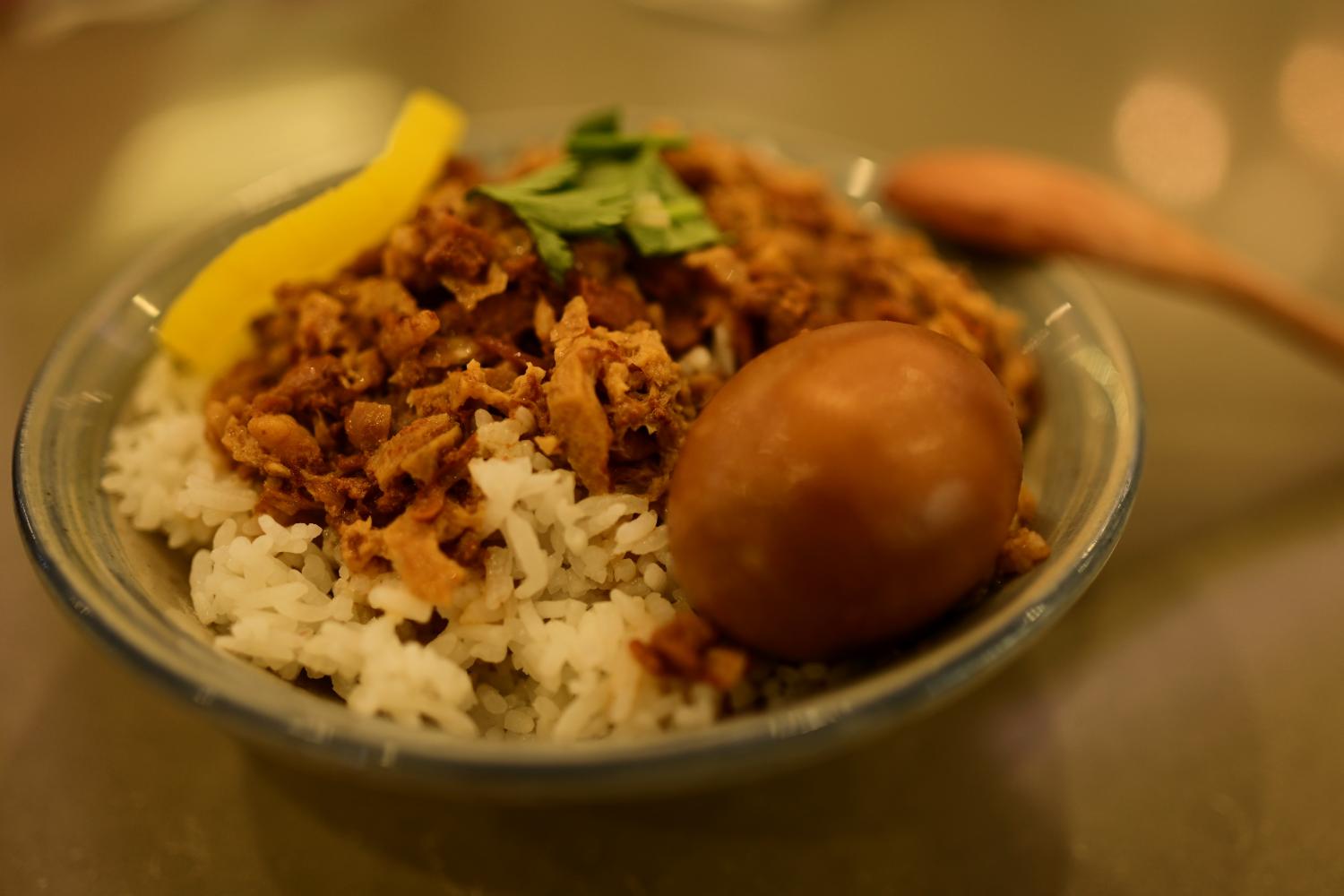

餐厅供应的是简餐。

试着用微单拍食物。总是不会拍食物,看别人拍的图总是很有食欲,自己拍的则很平淡。

那就不看拍图的技术,而是看食物本身吧,炸酱面总是诱人的。

牛肉面则贵重在那几片牛肉上。

饮料,是衣襟钦点的,虽然明知不健康,但平日也不常喝,偶然为之还是可以的。

说着就着,又说到了衣襟,衣襟同学一向是吃嘛嘛香的,食物带来的幸福感觉,衣襟诠释得更加淋漓尽致。

疫情当道,每次出门,只要出门,都是享受。